基礎の重要性

家の重さは1㎡当たり1~1.5トンと言われています。基礎は、その荷重を支える重要な役目があり、「縁の下の力持ち」とも言われます。基礎が悪いと建物自体がしっかりしておらず崩れやすい「砂上の楼閣」になってしまいます。

一方でその重要性にもかかわらず、工事が完了すると、最終的には見えなくなる部分であるため、一般の方にはその重要性がわかりにくい部分でもあります。たとえ手抜きや施工ミスがあったとしても、誰も気づかなければそのままになってしまいます。そして、年数がたった後、新築時の施工不良により不具合が出たとしても、基礎は簡単に取り換えることはできません。万が一、基礎が劣化してしまうと、地震時に家を支えられなくなったり、上部構造に重大な影響を及ぼしている可能性があります。

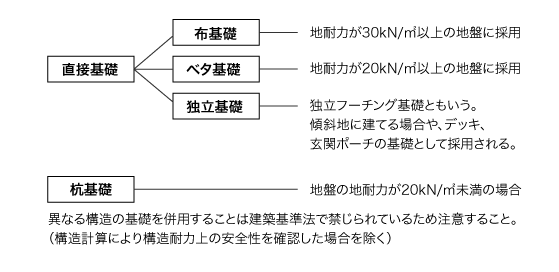

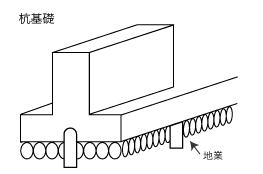

基礎の種類

木造住宅の基礎は「直接基礎」と「杭基礎」に大別され、直接基礎には「ベタ基礎」と「布基礎」の2種類の基礎があります。

基礎の形状は、地盤調査で確認した地耐力により決められます。

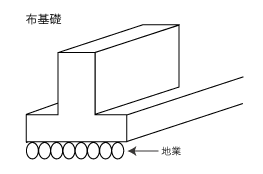

壁の直下に連続して設ける基礎で、

荷重が部分的に集中する軽量鉄骨造

で採用される。

地盤沈下に対する安全性に優れる。

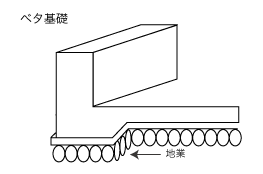

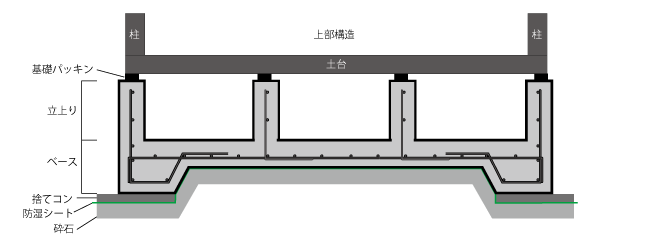

平面全体の床版をベースに壁の直下に

立ち上がり壁を設けた基礎。

荷重を基礎全体で地盤に伝えるため

構造的に強い。

地盤が軟弱な場合は、基礎の下部に

固い地盤までの杭を打ったり、地盤改良

するなど安定した地盤を造成する地業が

必要となる。

最近の木造住宅では、ベタ基礎が主流になっています。 ベタ基礎のメリットは、不同沈下に強い、基礎全体で支える安定性、湿気や白蟻が地面から床下に侵入することが出来ない等が一般的に言われていますが、ベタ基礎なら大丈夫!というものではありません。 適切な基礎の設計とそれを正しく施工されていることが重要です。

ベタ基礎とは

ベタ基礎二度打ち工法と一体打ち工法の違い

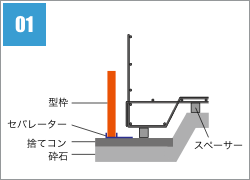

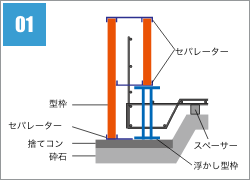

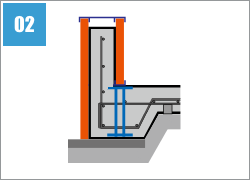

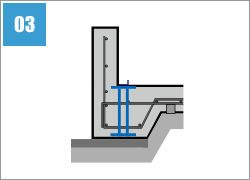

ベタ基礎二度打ち工法(一般的な工法)

その後、型枠を外し打継ぎ部分の処理。

(ベースと立ち上がりを一体化する為、適切な処理が行われているか重要です)

(立上り下部は締固めが不十分になりやすく施工不良になりやすいため)

(折り忘れてそのままになっていないか

防錆処理が適切に行われているか)

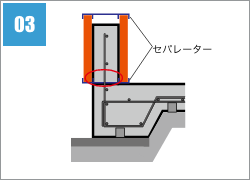

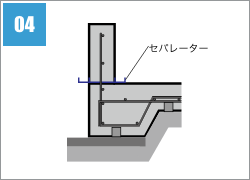

一体打ち工法

内部の型枠には浮かし型枠を使用します。

(異物混入による強度低下の問題、浮かし型枠分のコストアップ)

(折り忘れてそのままになっていないか、防錆処理が適切に行われているか)

よくある住宅基礎の劣化事例

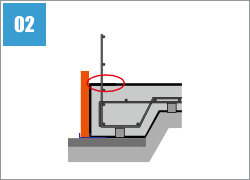

打ち継ぎ部分から水・湿気が進入し、基礎の鉄筋をさびさせます。また、打継ぎ部分の湿気にシロアリが集まり、コンクリートを浸食して基礎の寿命をおびやかします。

立ち上がり部分の下部は締固めがやりにくい、施工不良が起こりやすい。

その空隙から雨水の浸入口・内部への経路となりやすい。

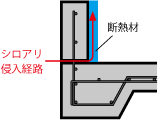

ベタ基礎立ち上がり部分のセパレーターが残っていて、その腐食に伴なってできたわずかな空隙を利用してイエシロアりが床下内部に侵入。

上部構造の耐久性が向上しても、現状の基準では、建物の土台となる基礎の耐久性は変わりません!

他の箇所と違い、基礎は簡単に交換できません!新築時の施工が重要です。

シロアリは断熱材が大好きです。 小さな穴でも侵入経路となります。

シロアリは断熱材が大好きです。 小さな穴でも侵入経路となります。